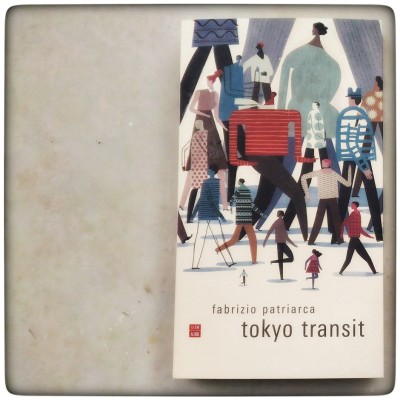

Tokyo transit di Fabrizio Patriarca, un estratto

«La Tokyo di Patriarca è una macchina nevrotica, un laboratorio di patologie, di apocalissi localizzate.

Più che dall’esotico, la vertigine affiora dall’automatico ― lo stile definitivo di questa città».

Alessandro Piperno

Pubblichiamo l’incipit del romanzo Tokyo transit di Fabrizio Patriarca. Il volume è disponibile in tutte le librerie italiane. Buona lettura!

Sempre più spesso, negli ultimi tempi, Alberto Roi si abbandonava a pensieri di annientamento. Perlopiù erano fosche ruminazioni notturne, visioni di una rapace eloquenza: sciagure epidemiologiche, apocalissi nucleari, invasioni aliene. Fantasticare sulla razza umana messa in ginocchio da un batterio ipertrofico o estinta dai raggi protonici di extraterrestri in calzamaglia lo aiutava a prendere sonno. Dormiva cinque ore al massimo, e il suo contegno era quello di chi sa esattamente come comportarsi e cosa fare. Finché dormiva, era padrone del protocollo. Ma corre veloce sulle miserie notturne la barca del sogno: passate le cinque ore, come ottemperando allo scatto di un timer, Alberto spalancava gli occhi – e da quel momento non sapeva più niente. Con l’impressione di trovarsi dalla parte sbagliata della cerniera, rinchiuso dentro un bustone antisettico in qualche reparto di medicina legale, si staccò controvoglia dal sonno: spostò con cautela le mani sulla pancia e intrecciò le dita, contemplando in ordine sparso l’idea di una sigaretta, di una doccia, di una lobotomia. Tra un uomo e la certezza della propria disperazione si snoda un sentiero di tentazioni caotiche. Alberto si trovava in quella fase della vita in cui andare a dormire è ancora un atto dovuto, e svegliarsi il mattino seguente è ancora un evento probabile. Perché poi, si sa, la faccenda peggiora. A vent’anni sei in grado di assorbire le esperienze nefaste, a trenta sei lì che ti sforzi più che altro di assortirle. Puntò i gomiti, trascinò il sedere all’altezza del cuscino e si guardò attorno. Impegnò qualche istante alla ricerca infruttuosa di un bottone adibito al reset dell’universo, mentre esauriva i propositi autodistruttivi.

La notte era piombata su Tokyo come uno sbocco di febbre, e adesso, nella tragedia architettonica schiarita dalle luci dell’alba, le strade esibivano un’aria di inveterata convalescenza. Il sole si era messo a gironzolare da quelle parti. Come una decrepita eminenza della gherusia di Sparta, o un monatto che spadroneggiava nel suo lazzaretto, aveva scintillato con autorità sul cemento, sgravato miraggi dagli alti cristalli, accarezzato la pupilla liquida del fiume, inondato ponti e sopraelevate. Alberto immaginò le conche ferroviarie di Shinagawa rianimarsi in quell’irradiazione sclerotica, i battelli yakatabune ormeggiati sotto la vecchia Kaigan-dōri che riprendevano a dondolare, l’apparizione nel cielo di un mucchio di rottami: filacci di nuvole gelatinose, le frattaglie di un parto plurigemellare. Per un istante fu tentato di sottomettersi alla felicità del giorno nascente. Poi ricordò che il giorno, questo passivo maniaco della ricorrenza, è lo spettacolo di una stella di mezza età sfinita dalle repliche: un plesso di guitti maldestri, stanco trapestio di scena, blandi canovacci sacrificati alla tirannia del monologo.

In un angolo del letto le coperte stavano dando luogo a una complicata orogenesi – rilievi di presepe, isoipse di cartapesta. Tra lui e la soffice ragazzina addormentata a faccia in giù col braccio che penzolava fuori dal materasso c’era una copia sbiadita dello «Yomiuri Shimbun» affitta da curiose ondulazioni: rughe spasmodiche che falsavano la crenatura degli ideogrammi, strappi, una vicenda di grinze convulse e taglienti, come se qualcuno avesse arrotolato il giornale fino a ottenere il genere di cilindro piuttosto adatto a percuotere, se non a penetrare, la sagoma di una ninfetta a pagamento. Lo tirò via, buttandosi disteso, e si lasciò irretire da un ozioso esame del soffitto. Le pareti insonorizzate assorbivano dalle tende il dramma mattutino di una radiazione violastra spartita in tanti nastri sottili. Le sue narici si dilatarono al massimo. Nella stanza dominava un odore di animale sconfitto, vagamente ittico. L’odore di un’enorme stecca di pesce, il lezzo sdolcinato dei tonni alla ghigliottina che un paio di volte aveva visto battere all’asta – viscidi monconi, cadaveri estenuati senza capo né coda – giù al mercato di Tsukiji, sotto le luci imperative di un’alba filante e melmosa. Lo scorcio abbacinante di Harumi-dōri, il getto d’asfalto che spinge i giapponesi di Ginza verso il mare, come liquido schiacciato nella siringa. Accarezzò con l’unghia uno dei canini superiori, spalancando la mente ai conati spettrali, ai flutti azzurro-liquame che scavano e riscavano la baia di Tokyo. La cruda epopea dei tonni stipati nelle ghiacciaie dei pescherecci, le pinne semicongelate in quelle grandi vasche nere: quest’ultima immagine faceva il paio con la curva dorsale della ragazza accanto a lui (migliore scopata del mese: titolo sfavillante, ancorché provvisorio) e Alberto avrebbe voluto approfondire la similitudine, ma il suo cervello era già immerso nella soluzione fisiologica della noia.

bella copertina e belle parole, dense e compatte.