Nancy sulla spiaggia di Anthony Cartwright

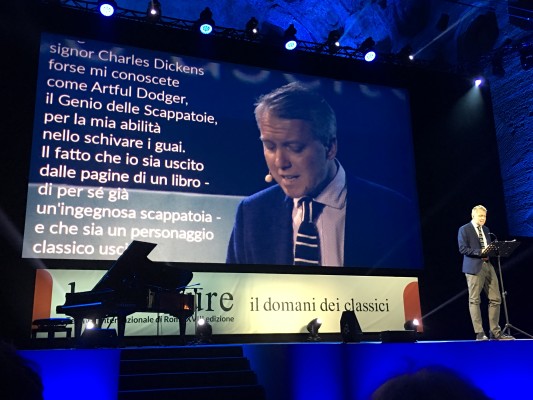

Ecco il testo inedito che Anthony Cartwright ha letto al pubblico del festival Letterature di Roma, nella splendida cornice della Basilica di Massenzio, in occasione della serata “Racconti di oggi, racconti di sempre” insieme ad altri scrittori internazionali come Adam Gopnik, Valerio Massimo Manfredi e Jordan Shapiro.

Nancy sulla spiaggia

Mi chiamo Jack Dawkins, ma grazie a un certo signor Charles Dickens forse mi conoscete come Artful Dodger, il Genio delle Scappatoie, per la mia abilità nello schivare i guai. Il fatto che io sia uscito dalle pagine di un libro, di per sé già un’ingegnosa scappatoia, e che sia un personaggio classico uscito da un romanzo classico, una specie di rivelazione, come la risposta a una preghiera o a una definizione particolarmente enigmatica delle parole crociate, non mi rende meno vero dei miei corrispettivi in carne e ossa che abitano l’isola e l’Impero lacero e sbiadito al di là delle sue rive. Anzi, io sono più vero, in quanto ho l’ambiguo vantaggio – e il lettore magari vorrà riflettere su che genere di vantaggio si tratti – di essere più o meno immortale.

E fu così che, dopo una lunga assenza, una mattina dell’anno di nostro Signore duemila e diciannove, mi ritrovai alla stazione di Liverpool Street, nel cuore di quella grande metropoli imperiale, circa cento ottantuno anni dall’ultima volta che avete avuto mie notizie, pronto a intraprendere un viaggio verso est e verso uno degli angoli più deprimenti del paese. Infatti, come un altro scrittore ha eloquentemente descritto la città e i suoi dintorni, anche questo, invero, è stato uno dei luoghi più bui della terra.

Quanto a Jaywick, essere la città più povera in uno dei paesi più ricchi che siano mai esistiti, sono sicuro che il lettore converrà con me, è una delle imprese più immani e perverse che si possano immaginare, eppure era proprio in questo posto che non vedevo l’ora di arrivare. Ero sulle tracce di una rappresentante del gentil sesso, una donna per cui provavo una gran simpatia e un non minore affetto, una donna che credevo perduta per sempre nella mia vita, per quanto lunga. Ed è stato con non poca trepidazione che ho intrapreso questo viaggio, fino a sentire il battito del cuore riecheggiare nel mucchietto di lettere che ci eravamo scambiati e che tenevo stretto al petto, mentre il treno sferragliava all’ombra di quella cattedrale di stazione per emergere poi alla luce del sole.

Già, la luce!

Quella luce in verità mi aveva molto sorpreso. Gli edifici scintillavano come se strani mucchi di giganteschi tesori fossero stati scaricati sulle rive del Tamigi, la luce dorata e liquida baluginava sulle torri di vetro che si ergevano dove un tempo c’erano solo mattoni e fuliggine e nebbia e pioggia e mota di fiume: la Londra più tetra era scomparsa, rimpiazzata dal sole. Sole dappertutto. Sole a monte del fiume, dove scorre tra isolette e prati verdi, sole a valle del fiume dove ormai sbocca vuoto nel mare, sole che si riverbera sulle Bmw, sui Rolex e sui denti d’oro nonché sui fantasmi, o quel che siano, di Fagin, di Bill Sikes o di Oliver Twist in persona.

E così, quando questa città di miraggi cominciava ormai a scivolar via per essere sostituita dal verde della campagna inglese, il mio cuore batteva più forte che mai, senza dubbio rapido come il coniglio che vedevo saltellare nei campi verso la siepe, con l’ombra del falco fissa sull’erba davanti a sé e la sagoma vera e propria del rapace che incombeva fissa nell’ampio cielo azzurro sopra l’estuario e gli acquitrini.

E fu a quel punto, con la mente piena di pensieri di trasfigurazione, persino di redenzione, che decisi di tornare alla mia voce bastarda, ibrida e colloquiale rinunziando a questa che avevo preso in prestito, visto che mi ero stufato dell’onniscienza, del potere quasi divino dell’autore, di qualsiasi specie di autorità se non quella che ho visto con i miei occhi; decisi, insomma, di sbarazzarmi dell’ennesima identità nello stesso modo in cui, un tempo, mi ero infilato e sfilato dal mio lurido cappotto nella cupa atmosfera londinese.

Sono andato a cercare Nancy e l’ho anche trovata. Gli occhi per poco non mi sono usciti fuori dalle orbite quando ho visto la risposta alla mia lettera. Il fatto che fossi tornato da un periodo di lontananza, voluto da Sua Maestà, per affrettare la fine del vecchio paese, in un certo senso, o perlomeno esserne testimone, per vederlo annegare prima lentamente, poi sempre più in fretta, come un pesciolino intrappolato dalla marea calante in una pozza tra gli scogli, è un’ironia che non manco di notare. Dopotutto, cosa avevano portato a gente come me e Nancy tutti quegli anni e tutte quelle ricchezze, se non varie forme di incarcerazione, di dolore e sofferenza da cui cercare di scappare con ingegno?

Ho riaperto la lettera che Nancy mi aveva scritto.

Cento volte sono vissuta, parecchie di più sono morta, e certo non c’è bisogno che lo dica a te, così mi aveva scritto. Certe tue parole, Dodge, mi hanno dato da pensare, non posso negarlo, perché se c’è una cosa che riuscivi a fare con le parole era intrecciarle in modo tale da far sembrare il mondo un posto migliore di quel che è. E questo è già tanto, credimi. Saper intrecciare una lunga storia. Specialmente se è l’unica risorsa a disposizione. Insomma, mi tiravi su il morale ed era una cosa molto importante per me; lo è ancora.

Eccomi qui a Jaywick Sands. Il paese più povero d’Inghilterra, almeno così dicono. Non poi così lontano dalle luci di Londra se si guarda all’orizzonte verso l’interno. Il vento s’insinua dappertutto. La porta d’ingresso è sgangherata e anche le finestre sono fuori sesto. La sabbia entra fin dentro casa. La polvere, Dodge, la polvere si posa dappertutto, fin nei polmoni. La muffa sboccia sulle pareti. Il tetto cede. L’hai già vista altre volte una cosa del genere. Eri ancora da queste parti quando i nostri tuguri li chiamavano nidi di corvo? Quell’espressione è passata di moda, ma ne hanno trovate altre. Non eravamo mai noi a dare il nome alle cose. La nostra lingua non è mai stata veramente nostra. Abbiamo dovuto riprendercela con l’inganno e tu eri un abilissimo ladro di parole, oltre che di tutto il resto. Ma ti assicuro che ora sono qui in un nido di corvi vicino al mare e c’è un sacco di gente che preferirebbe che il nido di corvi fosse già in fondo al mare, una bella tomba liquida, con le onde che ci passano sopra e ci spazzano via, come se qui non ci fossimo mai stati.

Era stata proprio la mia lingua, perlopiù, a mettermi sempre nei guai. Linguaggio, storie, parole. La mia lingua era una specie di gatto a nove code. Il problema è che le parole attirano attenzione. Meglio affidarsi a mani e occhi, sguardo acuto e movimento lesto. Con la mia lingua avrei potuto farmi strada in tutte le galere dell’Impero e poi usare l’abilità delle mie dita per uscirne. Sapevo muovermi nelle strade come la nebbia. Erano le parole a rendermi visibile; sono state le parole a farmi beccare.

E a proposito di furti, Nance, certo, ogni tanto mi riusciva di fregare una parola o un bel concetto, ma in tanti anni non sono stato in grado di riprendermi la vita che loro mi avevano rubato, perciò, in fin dei conti, sono un ladruncolo di mezza tacca, come di mezza tacca sono in tutti gli altri aspetti.

Quanto ai corvi, li invidio, ha scritto. Ci sono dei faggi qui, al bordo del campo, e sulle loro chiome ci sono i nidi dei corvi. Osservo l’andirivieni dei corvi, il loro darsi da fare per costruire i nidi, per difendere sé stessi e i loro simili. I corvi non conoscono la paura. Combattono contro il vento per portare fuscelli al nido, o cibo per i piccoli. Le penne scarruffate e fuori posto, bestiole trasandate, con un verso sgraziato, ma solidali tra loro. Sta’ a vedere che dopotutto hanno azzeccato il nome per le nostre catapecchie, eh?

Nidi di corvo, topaie o tane, Nancy. Quelli che comandano chiamavano le nostre case in molti modi. Ci potevano chiamare braccia o ventri o chele che strisciano sul fondo del mare, basta che si capisse che siamo diversi da loro. Parti del corpo o bestie, ecco come ci volevano. Perdonami, Nancy, non devo certo spiegarlo a te. E alla fine, questo è il risultato che hanno ottenuto. Perché loro ottengono sempre quello che vogliono.

Sai come mai a questo posto diedero il nome di Poplar, Dodge? Per via di un pioppo che cresceva isolato sul bordo della palude. Fu in quella direzione che mi avviai, dopo la mia prima morte, lungo la strada maestra di Ratcliffe, oltre i moli da cui passava tutto l’andirivieni dell’Impero, solo che le ricchezze dell’Impero da quelle parti non riuscivano proprio a riversarsi, sembravano sempre destinate altrove. Mi sono messa a camminare verso est, fino ad arrivare al mare. Mi ha sempre fatto molta tristezza pensare a quell’albero solitario. Chissà che gli è successo. Un’immagine di solitudine, una ragazza sola sul bordo della strada, in penombra, «Cerchi compagnia?», qualcosa, qualcuno bloccato sul crinale delle cose, ai margini, pronto a scomparire.

Osservo le ragazze con le carrozzine qui davanti che affrontano il vento. Giovanotti dietro al volante di macchine che non possono permettersi, ragazzini in attesa di istruzioni dal finestrino abbassato, prima di dileguarsi, hanno la tua faccia, Dodge, in loro vedo la tua faccia. E in quelle delle ragazze, vedo la mia. Ho ricordi di tutte le vite che ho vissuto, l’ago nel braccio che mi porta sollievo, l’offerta del mio corpo pallido e pieno di lividi in cambio di un’altra dose, qualcosa che mi trascini altrove, dovunque sia. Ricordo quando portavo uno dei miei figli in macchina, in una fredda mattinata a Londra est, lui scosso dai brividi, alla ricerca di qualcosa da iniettargli per calmargli almeno un po’ il dolore. Un altro ricordo è quello dell’ennesima porta che si chiude, un altro figlio in arresto, un agente che gli si siede sopra per bloccarlo a terra, che gli infila la camicia di forza, che lo seda per il suo bene, ma in realtà per il loro. E un altro, sotto la luce sfarfallante dell’obitorio. «Sì, è lui». E non parliamo delle figlie, nel corso degli anni. Tutte noi con occhi spaventati, sofferenti. Certo, ci sono stati anche momenti di grazia, di tregua, come quando ci siamo trasferiti nella casa nuova, a Dagenham, con Ted che faceva turni regolari alla fabbrica di automobili. Sul retro della casa si estendevano i campi. C’erano i frassini e in alto, tra i rami, i nidi dei corvi.

Di giorno, a volte, me ne sto in piedi sulla spiaggia, una delle tante vecchiette strambe che è meglio lasciar perdere, una specie di signorina Havisham all’aperto, con l’isola intera a farmi da stanza lurida, e guardo il mare, come se l’isola fosse una nave e invece di essere bloccata qui sul frangiflutti, io ne fossi la polena che si erge sulle onde, Britannia, Boadicea e Nancy tutte mischiate insieme. Però, se fosse vero, come scenderei dall’albero e mi ammutinerei e butterei a mare tutti quelli al potere – tutti coloro che in questi anni sono stati al comando –, in fondo ai flutti, per dire che gli ultimi saranno i primi e i primi saranno gli ultimi, e allora la nave filerebbe via verso acque più calme. Un porto sicuro e tranquillo in cui potremo tutti ricominciare una nuova vita.

Nancy, immagina che io ti venga incontro sbucando da quegli alberi, le ho scritto, con i corvi che gracchiano il mio nome nei campi davanti a te, e resisti. Anche se sapevo che probabilmente sarei arrivato a piedi dal centro, fiancheggiando il frangiflutti, con il suo pontile e con il luna-park mezzo chiuso, decorato da coccarde patriottiche e il senso di un’epoca ormai passata che non tornerà più. Con il frastuono del traffico che scorre su e giù, e sparisce veloce. Con la vaga speranza di vedere Bill Sikes addormentato su una panchina e Bullseye a cuccia sotto di lui, rivoli scuri che scolano dalle loro due sagome verso la barriera di cemento della protezione marina, e nessuno tanto sicuro se quel vecchio vagabondo sia vivo o morto.

Ci provo, Dodger, ha risposto, ci provo a immaginare il tuo arrivo col sole che splende, lungo il sentiero che attraversa i campi, sbiancati e asciutti per il vento e la salsedine, sotto le linee elettriche che ronzano, ma quando scende la notte e mi arriva il rombo del mare, quando ho paura che l’intera isola si disgreghi e sparisca tra le onde, immagino che tu sia qui con me. Sogno che stavi su una barca là fuori nella tempesta e che al mattino camminavo sulla spiaggia e la battigia era tutta ricoperta di corpi, mezzi dentro e mezzi fuori dall’acqua, a faccia in giù, e nel sogno mi avvicinavo a uno dei corpi e lo rigiravo ed era la tua di faccia che mi guardava, morta stecchita, e poi anche la mia di faccia e quella della gente come noi, e insomma eravamo tutti morti, finalmente, per davvero, gente di tutti i colori, di tutte le religioni ed età, ma con una cosa che ci legava, la lunga permanenza nel paese dei poveri, «prigionieri di madre Inghilterra», ultimi sudditi dell’Impero Britannico, ed eccoci là, a migliaia e anche più, tutti morti su questa spiaggia che sprofonda.

Verrò da te, Nancy, passando tra gli alberi, sotto i nidi dei corvi, lungo il sentiero illuminato, proprio come immagini tu, le ho scritto, e verrò presto, molto presto, e mentre il treno rallentava sotto le nuvole che cambiavano forma e sentivo che la luce del fiume diventava luce di mare, mi è venuto in mente che troverò una scappatoia dalla morte ingegnosa quanto quelle che ho escogitato in tutti questi anni. Abbiamo ancora qualche arma a disposizione, istinti affilati come rasoi. E pazienza, e resistenza. E poi speranza, Nance, stavo quasi per scordarmene. L’ultima cosa che possiamo fare è resistere e sperare. Alza gli occhi verso la fila di alberi, Nancy, e presto, uno di questi giorni, volerò da te. Devi solo avere ancora un po’ di speranza.

© Anthony Cartwright, 2019

Traduzione italiana di Riccardo Duranti

© 66thand2nd, 2019

This Post Has 0 Comments